——访天津体育学院教授、国家体操队原教练员张春霈

提起上世纪五六十年代的国家体操队,就不得不提到这样一个人。他曾先后两次调入国家队,是新中国体操队第一代教练员之一。可以说,那个年代的国家队运动员,大多受到过他的指导。他平易近人,耐心细致,被新中国第一代体操运动员陆恩淳、蓝亚兰、郭可愚、吴树德等誉为“体操泰斗”。曾入选中国体操大辞典和中华体育英才大词库。他就是天津体育学院的张春霈教授。

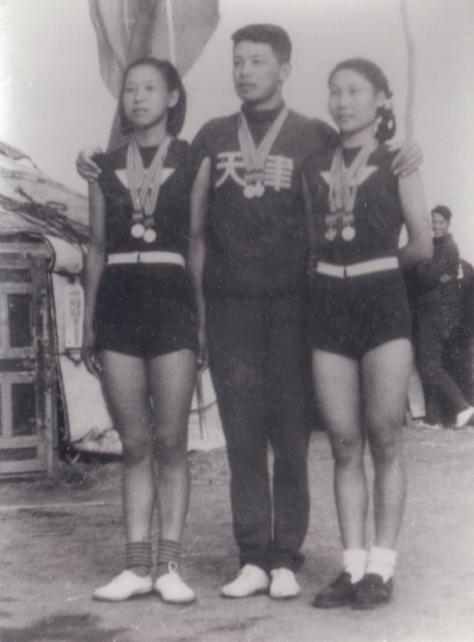

1952年,张春霈从河北师范学院毕业后,留校任体操教师。1955年和1961年,先后借调国家体操队,担任女子二队、一队教练员。他当过运动员、教练员,指导过国家队、天津队,是那个时期体操队里最年轻的教练员。

聊起新中国体操运动,张教授滔滔不绝,如数家珍。他告诉我,1955年的借调,源于备战1956年墨尔本奥运会。当时,体操项目成立了男子一队、二队,女子一队、二队。一队教练员是苏联专家,他则担任二队教练员。当时的奥运会女子体操项目与现在有所不同,不仅包括跳马、高低杠、平衡木、自由体操,还包括8人参加的团体操。团体操可以使用火棒、藤圈等器械。当时,中国女队邀请舞蹈学院的教师,协助编排了一套扇子舞。运动员们手持特制的折扇,完成相应动作。别小看这把扇子,那可是特殊的器械。打开,扇面顶端有穗子,合上,整个扇子形似火棒。运动员们穿上绘有荷花图案的体操服,挥动折扇翩翩起舞,仿佛一幅动人的画卷。遗憾的是,由于当时的国际奥委会推行“两个中国”,邀请台湾体协派队参加奥运会,中国同国际奥委会断绝了关系,中国队没有参加1956年墨尔本奥运会。

提到几十年的从教经历,张教授向我讲述了在他留校任教前夕发生的一件小事。他说:“那时候临近大学毕业。有一天,我在学校的体操馆,从教师休息室外经过,听到了两位体操老教师的一段对话。其中一位老师说,教师上课嫌学生笨,批评学生,这是教师无能的表现!”这段话,对即将走上教师岗位的他触动很大。张老师说,在此后几十年里,每每走进学校,脑子里想的就是“为人师表”四个字。自己从来不嫌弃学生,遇到学习上有困难的学生,就想方设法、因材施教,一定要把学生教会。

记得有个女生很聪明,上课爱捣乱。课后,张老师把她留下来,开导她说:“你素质很好,人也聪明,要是能努力学,一定能成咱们学校的高材生。”从那以后,这个学生上课的面貌发生了很大变化,真的成了优秀生。

还有个女生,身体胖、四肢短、髋关节大,在练习跳马的跳上成蹲撑这个动作时,一跳上就跪着,总是撑不起来。完成不了动作,和她自身的体型有很大关系。尽管如此,张教授也没有放弃她,而是一点儿一点儿引导她。先让她课下练习俯卧撑收腿,在地面上完成蹬地成蹲撑。她经过刻苦练习,腿与手的距离逐渐缩短。然后,他又用鞍马帮她进行练习,由于鞍马上有环,双手握环,身体就抬高了,她慢慢就能完成在鞍马上的跳上蹲撑了。然后,张老师再指导她蹲撑后快速撤出鞍马环。就这样,张老师循循善诱,学生刻苦练习,最终完成了这个动作,学生的自信心一下子就得到了提升。

张教授说,其实自己也是个性格外向的人,但和学生,他从来不着急,鼓励多于批评。曾经有学生,说他有耐心,是学者教练员。

作者:刘佳